La poésie a sa source à ce point de contact douloureux du réel extérieur et de la conscience humaine — à ce point où l'homme se désole de constater la supériorité de sa conscience sur les choses — qui n'en ont pas — et qu'elle soit en grande partie esclave de ces choses. Pour détrôner ces choses au profit de sa conscience, il les nomme — et, en les nommant, il s'empare et les domine. Mais il ne s'en empare et ne les domine qu'en les nommant comme il veut et en les pliant à sa volonté pour exprimer la réalité supérieure de son monde intérieur.

...

La poésie semble donc bien devoir rester le seul point de hauteur d'où il puisse encore, et pour la suprême consolation de ses misères, contempler un horizon plus clair, plus ouvert qui lui permette de ne pas complètement désespérer. Jusqu'à nouvel ordre — jusqu'au nouveau et peut-être définitif désordre — c'est dans ce mot qu'il faut aller chercher le sens que comportait autrefois celui de liberté.

1. Avancer / se retourner2. Chercher / trouver

(...)

On se souvient qu’après avoir perdu Eurydice, morte de la morsure d’un serpent, Orphée descendit avec courage aux Enfers dans l’espoir de la ramener. Il y charma de ses chants le passeur, adoucit les trois Juges des Morts, suspendit les supplices des damnés, et finit par obtenir du cruel Hadès la permission de ramener son épouse parmi les vivants. À cela, Hadès mit une condition : qu’Orphée ne se retourne pas jusqu’à ce qu’Eurydice soit revenue sous la lumière du soleil. Or, par coupable impatience, Orphée ne tint pas sa promesse : entrevoyant la lumière du jour, il se retourna pour s’assurer que sa compagne le suivait et il la perdit pour toujours. C’est alors que commença la douloureuse errance qui fit de lui ce chanteur éploré capable d’entraîner à sa suite ces vies muettes que sont les arbres et les animaux sauvages…

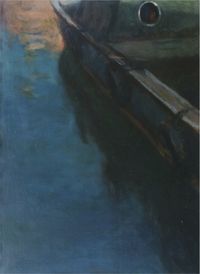

Tel que ce mythe le laisse entendre, le chant d’amour naît de la perte : pour ramener à la lumière l’Objet perdu, la poésie va parmi les ombres et traite avec elles. Il peut arriver qu’elle les charme et soit tout près de les vaincre ou de les convaincre… Elle ne descend pas aux Enfers par esprit de conquête, mais par amour, pour tenter de sauver l’amour…Que cherche donc la poésie, sinon, comme Henri Michaux, à « approcher le problème d’être » ?(...)

Moins chantante qu’interrogative, moins inspirée que question-neuse, la poésie moderne est un tissage de mots dans la perplexité. Par la précision de ses tours, elle entrouvre un peu la langue sur notre ignorance. Peut être dit poète, celui qui nous rappelle, dans le vif du langage, que ce monde n’est pas maîtrisé. Celui qui nous rouvre (en sa profondeur) cet espace que nous croyions fermé. Celui qui nous invite à nous remettre en chemin. Celui qui nous enjoint d’exister, tout simplement. « Que reste-t-il ? Sinon cette façon de poser la question qui se nomme la poésie » écrit Philippe Jaccottet dans Éléments d’un songe.

C’est ainsi à une espèce de retournement radical que la modernité nous donne à assister : l’inspiré naguère protégé des dieux est devenu l’être perplexe qui protège la question.

(...)

Faire en sorte que cette vie soit un peu moins absurde, voilà ce que l’on pourrait demander au poète. Ne l’embellissez pas artificiellement, ne nous trompez pas sur la vérité des choses, mais montrez-nous plutôt de quelle pâte nous sommes faits et combien il entre de rêve et de désir dans la composition de nos jours. Expliquez-nous d’un mot, dans le regard de la passante, les conditions de l’espérance et de l’amour. Dites-nous ce qu’est le temps de vivre et de mourir. Empêchez-nous donc de nous perdre et de nous jeter dans ce qui nous dévore. On ne doit attendre rien moins du poète que la vérité toute nue et tout entière, non pas abstraite et générale, mais concrète et radicale, et telle surtout que s’y trouvent ainsi réévaluées nos raisons de vivre.Au poète d’établir l’espace où puissent entrer la plainte et la louange : tenir le langage de la valeur et du sentiment.

Au poète d’instaurer la résistance du mètre au chiffre, de la mesure à la spéculation et du rythme de la parole humaine aux bruits de la technique et du négoce.

Au poète de faire montre d’une certaine tenue (autre forme de résistance) dans ce qui existe aussi bien que de ce qui existe : cohésion et cohérence, en définitive, de l’être et du milieu en son parler soutenu.

Au poète de montrer les liens, puisque l’homme à travers l’histoire n’a fait qu’accroître la distance et la séparation. Ce motif constituera le dernier temps de mon développement…

3. Couper / lier

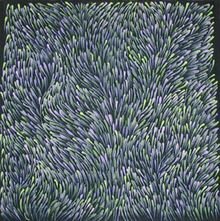

La création poétique a pour fondement la capacité à discerner, établir, multiplier et révéler des rapports. De ces rapports viennent les images. Pierre Reverdy définit ainsi l’aptitude du poète :

Sa faculté majeure est de discerner, dans les choses, des rapports justes mais non évidents qui, dans un rapprochement violent, seront susceptibles de produire, par un accord imprévu, une émotion que le spectacle des choses elles-mêmes serait incapable de nous donner.

Il s’agit donc de produire une émotion seconde, de nature esthétique, issue du rapport lui-même, et dont la force tient aussi bien au renouvellement de la vision qu’à son extension inattendue : voici qu’en ce nouveau phrasé, le réel se montre à la fois plus large et plus serré, plus étendu et plus cohérent. C’est là une manière de réplique à l’usure du temps quotidien : à la monotonie de la répétition, la servitude de la fatalité.

...

Jean-Michel Maulpoix et Cie

Le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir.

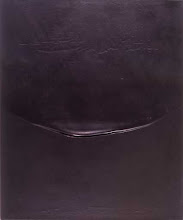

La poésie n’est certainement pas dans les choses, autrement tout le monde l’y découvrirait aisément, comme tout le monde trouve si naturellement le bois dans l’arbre et l’eau dans la rivière ou l’océan. Il n’existe pas non plus par conséquent, de choses ni de mots plus poétiques les uns que les autres, mais toutes choses peuvent devenir à l’aide des mots poésie, quand le poète parvient à mettre son empreinte dessus. La poésie n’est en rien ni nulle part, c’est pourquoi elle peut être mise en tout et partout. Mais rien ne s’opère sans une véritable transmutation des valeurs. Dans l’impuissance à la saisir, à l’identifier où que ce soit, on a préféré déclarer qu’elle régnait partout et qu’il suffisait de savoir l’y découvrir. Or, il est parfaitement évident qu’elle est plutôt une absence, un manque au cœur de l’homme, et, plus précisément dans le rapport que le poète a le don de mettre à la place de cette absence, de ce manque. Et il n’y a poésie réelle que là où a été comblé ce vide qui ne pouvait absolument l’être par aucune autre activité ou manière réelle de la vie.

Il y a dans la poésie, pas nécessairement chez les grands poètes, pourvu que le ton soit juste, des moments qui sont comme le bruit du torrent ou le rire d'Aglaé, des ouvertures ou des entrebâillements sur un espace autre, qui ne serait pas un autre monde, mais notre monde compris autrement. Ce qui rejoint la méditation de Musil sur ce qu'il appelle l'autre état, " der andere Zustand ", qu'il rapproche plutôt de l'état mystique, mais qui est aussi un état poétique : un état dans lequel notre perception du monde est modifiée. Modifiée, naturellement, dans un sens qui le rend plus habitable. C'est aussi ce que Rilke appelle " l'Ouvert ", où les poètes, les anges, les bêtes aussi à leur manière, circulent sans difficulté parce qu'il n'y a plus d'obstacle, que la respiration est possible. Et je crois que toutes les œuvres poétiques véritables, et plus nettement encore les œuvres musicales, nous conduisent plus ou moins près de ce seuil.

A force de vivre je crois